I) Le musée juif de Berlin

a) Historique et description formelle

La commande du musée juif de Berlin est une histoire assez rocambolesque, Libeskind en parle dans son autobiographie et insiste sur son caractère presque dédaléen. C’est au mois de novembre 1988 que Libeskind reçoit l’invitation au concours pour construire un département judaïque au musée de Berlin. Il raconte d’ailleurs pour illustrer les péripéties de cette commande :

« Franz Kafka a écrit une parabole intitulé « Un Message Impérial » […] Un empereur, voyant sa fin prochaine, envoie un serviteur délivrer un message urgent à l’un de ses plus humbles sujets qui vit loin du palais. Selon une péripétie typiquement kafkaïenne, le messager, arrêté par la foule à l’intérieur du château, ne parvient pas à se frayer un passage vers la sortie pour transmettre la nouvelle capitale. […] c’était moi le modeste sujet, et le Sénat de Berlin représentait l’empereur de Kafka. ». (p101)

Tout d’abord, il reçoit la lettre d’invitation au concours après la date butoir, mais, poussé par sa femme Nina, il obtient un délais. Libeskind se met au travail et conçoit dès le départ une extension du musée qui se veut de montrer l’Histoire des juifs avec celle de Berlin :

« […] le plan que je comptais proposer intégrerai par le biais de l’architecture l’histoire de la communauté juive, riche et variée, de la ville de Berlin, et aiderait les gens à ressentir ce qui s’était passé » (p105)

Malgré les réticences de ses amis qui pensent que jamais les juges n’accepteront jamais son projet, Libeskind se lance et propose déjà un plan qui sera quasi le définitif. Lors du concours et de l’analyse des projets de nombreux architectes célèbres, Libeskind est finalement élu. Là se posent un grand nombres d’interrogations ; en effet, l’architecte apprend par la suite que son projet n’est pas sur d’aboutir, on lui explique de bureau en bureau qu’il y a des concours partout à travers le monde et que très peu se concrétisent. Libeskind arrive à comprendre que s’il a été élu par les juges, ce n’est pas tant pour son projet, mais plutôt parce que d’une part il paraissait infaisable et qu’en plus les probabilité de sa réalisation s’amenuisaient de jour en jour, et que d’autre part, les juges avaient arrêté leur choix sur ce plan pour faire preuve d’un goût prononcé pour l’originalité et la nouveauté, pour montrer au monde que Berlin est « tendance ». Cette prise de conscience de Libeskind provoque en lui une indignation, ce projet et surtout le symbole qu’il représente, la vocation presque éducatrice qu’il veut véhiculer aux berlinois lui tient beaucoup trop à coeur pour qu’il se contente d’être reconnu comme un architecte original apprécié par le milieu. Il décida donc de rester sur place, d’emménager à Berlin avec sa famille pour soutenir au maximum son projet. Quelques mois après le concours, le sénateur berlinois Nagel chargé de la construction, qui n’avait toujours pas débloquer de budget, appelle Libeskind pour reconsidérer son projet. C’est inquiété qu’il se rend au bureau du sénateur. Ce dernier lui demande sèchement quels autres bâtiments importants Libeskind avait-il réalisé qui justifierai la construction de celui-ci, choqué Libeskind répondra « Monsieur le sénateur, si vous prenez appui que sur le passé, Berlin n’aura jamais d’avenir » (p123). A ces mots, le sénateur cessa ses provocations et souhaita la bienvenue à Libeskind et à son musée. D’autres complications alimenteront l’histoire de la construction de ce musée, notamment son aménagement. Comme nous l’avons vu plus haut, Libeskind n’aimait pas l’appellation « département juif », il considérait plutôt qu’il ne fallait pas créer de département spécifique, et intégrer la culture juive partout dans la culture berlinoise, comme elle l’était avant l’Holocauste. Cette position sera longuement discutée avant d’être adopté ; en 1997, Michael Blumenthal, actuel directeur du musée Juif obtient cette appellation, et en 2000, le musée deviendra une immense fresque retraçant l’histoire des juifs en Allemagne.

Douze années après l’acceptation du plan de Libeskind, le musée juif de Berlin ouvrait enfin ses portes au public, triste ironie du sort, le jour d’inauguration fut éclipsé par les attentats du World Trade Center à New York.

« […] le musée Juif enfin achevé a ouvert ces portes au public. Pour quelques heures seulement. Comme tant d’autre lieu à travers le monde, il les a refermé bientôt. Nous étions le 11 septembre 2001. Et comme le mur de Berlin, personne n’a rien vu venir. En un seul jour, une époque terrible venait de commencer ». (p38)

Le musée Juif se trouve sur la Lindenstrasse, dans le sud de Berlin, il est jouxté par l’ancien bâtiment baroque qui, après la guerre avait servi de musée de la ville de Berlin. Ces deux bâtiments sont intimement liés, et c’est le cas de le dire puisque le musée Juif de Libeskind ne comporte pas d’entrée proprement dite ; en effet, l’entrée se fait par la bâtisse baroque et l’on accède au musée juif par un escalier souterrain noir. Cette originalité de départ a suscité beaucoup d’interrogations de la part des personnes qui ont accordé l’édification à Libeskind, mais ce dernier explique qu’il a voulu crée par ce cheminement, une remontée dans l’histoire de Berlin :

« Il n’y a pas de porte parce qu’il est impossible d’accéder à l’histoire du judaïsme et à celle de Berlin par les voies traditionnelles. Pour comprendre l’histoire des Juifs de Berlin, ainsi que l’avenir de Berlin, vous serez amené à suivre un itinéraire beaucoup plus complexe. Vous devrez replonger dans les profondeurs de l’histoire berlinoise, dans sa période baroque, et donc, dans le bâtiment baroque lui-même ». (124)

Musée Juif, vue avec le bâtiment baroque

Le plan proposé par Libeskind est lui aussi chargé de sens ; au sol, l’édifice dessine une sorte d’éclair (les berlinois l’appellent le « Blitz », l’éclair), avec des angles très pointus et agressifs, on pourrait presque dire torturés. Cet éclair est une évocation d’une étoile de David démantelée, déchirée, il forme comme un long couloir zigzaguant, prend l’allure d’une bête se tordant de douleur. Cette ligne sans cesse cassée est à l’image de l’histoire juive en Allemagne évidemment. Le musée, propose tout de même plus de 3000m² d’exposition dédié à la culture judaïque depuis 2000 ans et s’élève sur 30 mètres de hauteur. Le plan nous montre un autre aspect intéressant qui se répercute de manière étonnante lors de la visite ; Libeskind a tracé tout le long de l’édifice, mais de manière linéaire cette fois, un couloir de vides. Il s’agit d’un espace longiligne qui traverse l’ensemble, mais qui ne propose rien d’autre que des impasses, des lieux vides et faiblement éclairés.

« Je me sens poussé à explorer le vide –la présence de cette vacance insoutenable qui se manifeste lorsqu’une communauté est exterminée, ou lorsqu’on foule aux pieds la liberté individuelle ; quand le continuum de l’existence humaine est brisé avec tant de violence que la structure même de la vie reste à jamais distordue et bouleversée » (p22)

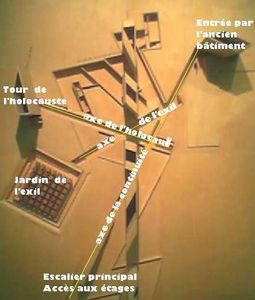

Musée Juif, maquette

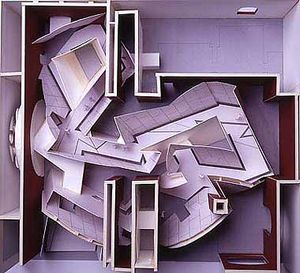

Musée Juif, vue aérienne

L’édifice est aussi accompagné de deux éléments qui ne le touchent pas en plus du bâtiment baroque, il s’agit de la tour de l’Holocauste qui n’est qu’éclairé que par une fente minuscule trouée dans la toiture, et des Jardin de l’Exil, composés de 49 colonnes très serrées sur lesquelles sont planté un olivier, arbre symbolisant la paix.

Tour de l'Holocauste, et les Jardins de l'Exil

L’extérieur du bâtiment est lui aussi tout à fait original. Il parait irréel, hermétique et conserve un côté agressif indéniable. Depuis la rue, on est frappé par l’ensemble pour le moins éclectique que forme l’ancienne bâtisse et l’œuvre de Libeskind. Si l’on regarde l’ensemble de son extension, on est vite perturbé par les lignes des fenêtres, ces ouvertures qui ressemblent plutôt à des plaies, et qui sont comme des marques de coups de fouets données au hasard. En effet, on ne constate aucune régularité, autant dans la largeur des baies que dans leur trajectoire. L’œil s’habitue alors à ces flèches acérées, et le bloc de zinc s’impose alors. L’ensemble du bâtiment est recouvert de cette structure métallique inhospitalière a priori, qui se révèle pourtant un formidable capteur de lumière par beau temps. Les recoins que formes les angulosités du plan ne sont pas aménagés et restent comme de profondes cicatrices.

Les fenêtres "balafrées" des façades

L’intérieur du musée est tout aussi intéressant, d’ailleurs, il est resté durant deux années (1999-2001) vide d’exposition, ce qui n’a pas empêché l’affluence de visiteurs. Comme nous l’avons dit plus haut, l’entrée se fait donc par l’autre bâtisse, nous accédons à un escalier sombre et profond, entrons proprement dit dans le musée et tombons sur le premier « vide ». Une première salle d’exposition nous amène ensuite à un carrefour qui nous propose trois voies : l’axe de l’exil, l’axe de l’holocauste, l’axe de la continuité. Si l’on choisit le chemin de l’holocauste, alors on arrive tout droit devant une imposante porte qui s’ouvre et se ferme devant chaque personne, c’est alors que l’on pénètre dans la tour de l’holocauste. Vide, froide, sombre, elle est propice au malaise mais surtout à la méditation. Comme nous pouvions l’imaginer, l’axe de l’holocauste nous amène à une impasse. Nous empruntons alors le chemin de l’exil, qui propose des niches pour les expositions et nous conduit en extérieur, droit sur les jardins de l’exil. Ces jardins sont donc composés de colonnes verticales de béton brut, assemblées en un carré. Seulement le sol n’est volontairement pas horizontal, ainsi le visiteur ne comprend plus bien ou est-ce qu’il est, il a la sensation d’être en terre inconnu et que quelque chose ne va pas. Ainsi, il peut comprendre le malaise de l’exilé. Le troisième axe, celui de la continuité devrait alors mettre fin à ces impasse, seulement, sur sa route, nous pouvons accéder à un « vide », celui de la mémoire. Il s’agit d’une pièce en forme de couloir, les murs sont gris et brut, et au sol, le visiteur doit faire face à l’installation de Menasche Kadishman appelée Fallen Laeves ; des milliers de sculptures en fer sont posées les unes par-dessus les autre, chacune ayant l’apparence d’un visage dont la bouche béante signifie sa douleur. L’installation semble assez explicite pour ne pas nécessiter d’explication.

Plan détaillé qui montre les axes principaux

L'installation Fallen Laeves

Fallen Laeves, zoom

Enfin, nous accédons à un escalier nous menant à l’étage qui contient les objets qui retracent l’histoire juive en Allemagne. Cette description sèche du bâtiment de Libeskind nécessite une approche plus interprétative, car nous savons que Libeskind a longuement été théoricien plutôt que bâtisseur, ainsi il convient d’étudier cette première réalisation en incluant à l’analyse la portée symbolique de l’œuvre.

b) Etude du projet, approche plus symbolique de l’œuvre, des balbutiements à la réalisation

Nous allons aborder cette description interprétative en regardant d’abord le projet de Libeskind, essayant de voir si il y a une vraie concordance entre ce que l’architecte voulait faire à la base, et ce qui a été réalisé. Nous essayerons également de percevoir en quoi Libeskind crée ici une œuvre symbolique, de sa conception à sa réalisation, quels ont été les idées et concepts qui l’ont amené à cette forme. Enfin, puisqu’il s’agit de la première réalisation réelle de l’architecte, nous analyserons comment s’est opéré la liaison entre théorie et réalité construite.

Le projet du musée juif de Berlin a été très tôt baptisé par Libeskind « Between the Lines, Jewish Museum, Berlin », et il y a plusieurs raisons à cette appellation. Lorsque Libeskind a commencé de réfléchir au musée, il s’est d’emblée muni de trois outils de travail plutôt surprenant : un plan de la ville de Berlin, le livre Sens Unique de Walter Benjamin, ainsi qu’une copie du Gedenkbuch, liste de tous les juifs allemands assassinés durant la seconde guerre mondiale, accompagnés de leurs dates de naissances, leurs villes, les dates de décès et le camps dans lequel ils avaient succombés. Daniel Libeskind procède alors étrangement : il relève des noms juifs au hasard dans des annuaires d’avant guerre, prend leurs adresses dans le Gedenkbuch, et relève également des adresses de personnalités berlinoises qu’il admire. Puis, il les associe par deux en tirant un trait sur le plan de Berlin partant d’une adresse à l’autre :

« J’ai ainsi « marié » Rahel Levin Varnhagen au théologien Friedrich Schleiermacher […] j’ai couplé les adresses de Paul Celan, dont la poésie aborde si profondément l’Holocauste, et de l’architecte Mies Van Der Rohe ; puis celle de l’auteur fantastique E.T.A Hoffmann et de l’écrivain romantique Friedrich von Kleist » (p116-117)

Au final, Daniel Libeskind s’est retrouvé avec un ensemble de lignes formant une étoile de David brisée, forme qui sera celle du musée juif. Cette première étape dans la conceptualisation du bâtiment est surprenante, mais elle nous permet de dégager encore une fois deux principes qui font l’architecture de Libeskind, le souvenir, la mémoire que l’on doit conserver et intégrer à notre présent, conjugué à l’espoir, à la croyance en un futur meilleur matérialisé par des « couples » de berlinois et de juifs disparus. Car Libeskind regrette profondément la désertion des juifs de Berlin, et considère que cette ville a perdu énormément dans sa culture en perdant la communauté juive, ainsi, ne pouvons nous pas voir dans ce premier grand symbole du musée une volonté de l’architecte de réunir à nouveau Juifs et berlinois? Nous comprenons aussi mieux l’appellation « Between the Lines », Libeskind nous invitant de cette manière à lire entre les lignes, ne pas s’arrêter aux noms qu’il a choisit de coupler, mais plutôt de comprendre la signification de ces couples. Aussi, certains critiques parlent de magie chez Libeskind, les choses semblent découler d’elles même, comme si, les rapports, les évidences naissaient par un processus mystérieux, comme si ces concepts paraissaient s’emboîter entre eux d’une façon à la fois surprenante, mais finalement tout ce qu’il y a de plus logique. C’est cette « magie » qui fait de l’architecture de Libeskind un langage universel, que chacun peut comprendre sans d’énormes difficultés.

La seconde étape dans la conception du musée est à mettre en relation avec la musique ; Libeskind nous explique qu’après avoir décidé de la forme générale du musée, il a voulut inscrire son bâtiment dans l’histoire de la musique. Alors, il a écouté l’opéra inachevé d’Arnold Schönberg, Moïse et Aaron, et a voulu que son musée fasse office de troisième acte. A priori, cela semble inapproprié et incompréhensible, cependant, à y regarder de plus près, on peut comprendre cette association entre musique inexistante et le musée lorsqu’on observe les Vides. Ces Vides sont des matérialisations paradoxales du néant qu’a fait naître l’Holocauste. Si on pense un instant à ce peuple juif qui participait et faisait la ville de Berlin depuis deux millénaires, et qui tout à coup, en quelques années, fut décimé par une haine absurde et irraisonnée, alors, on peut comprendre la volonté de Libeskind de poursuivre un opéra inachevé qui relate l’histoire juive, dans un bâtiment comblé par des vides et des silences.

« Entre ses murs de pierre, dans l’espace ultime du Vide, les protagonistes de l’opéra entonneraient un chant silencieux. Et au final, c’est l’écho des pas des visiteurs qui ferait entendre leurs voix » (p118)

La démarche artistique de Daniel Libeskind est emplie de sensibilité, mêlée à une vision du monde très personnelle, mais avec toujours une volonté d’universalité ; il aimerait que ces signes qui lui tiennent à cœur, et qui régissent jusqu’à la forme de son musée, puissent parler à tout le monde, et provoquer peut être pas une prise de conscience, mais au moins ôter l’oublie de nos mémoires et y faire germer l’espoir. L’architecte ne regarde pas plus que ça le cahier des charges qui lui est imposé, il préfère se laisser guider par ses sensations, ses perceptions, et crée un impact fort en rapport avec le thème qui lui est commandé. Nous avions vu plus haut comment Daniel Libeskind refusait le fonctionnalisme, nous voyons avec ses deux premières étapes qu’il fait passer l’étude du cahier des charges en second plan, comment l’architecte est avant tout un artiste. Les considérations budgétaires, les obligations formelles (ici il faut quand même des espaces dédiés aux expositions) ne sont pas ses premières préoccupations, il prend l’architecture comme un alibi pour exposer des œuvres d’art sensorielles, symboliques et cérébrales à la fois. Les années de théories qui ont précédées la première réalisation ne sont ainsi pas balayées d’un coup par les obligations qu’impliquent une telle commande, Daniel Libeskind reste fidèle à ses préceptes et à ses principes, l’architecture ne doit pas être impersonnelle, elle doit parler au monde, de la même façon qu’une œuvre d’art peut le faire, et, elle peut accessoirement constituer un abris pratique et utilisable.

Lorsque Libeskind envoie sa maquette et son rapport de projet, il l’écrit sur du papier à musique (ce qui renvoie encore ne fois au titre « Between the Lines »), la maquette est un collage de papiers, de photocopies du Gedenkbuch. Libeskind est audacieux, novateur, mais en aucun cas il ne s’agit de provocation, le projet lui tenant particulièrement à cœur et étant tout un symbole non seulement pour Berlin, mais aussi pour l’Allemagne (qui allait bientôt se défaire de son mur). Libeskind propose quelque chose dont la portée est forte, et en aucun cas il ne voudrait ne pas être compris, il dit même qu’il considérait son bâtiment comme « une sorte de texte destiné à être lu » (p119).

Malgré l’obscurité apparente d’un tel projet, malgré sa nouveauté qui effraie, le musée sera construit, et Daniel Libeskind attribue cette réussite à la volonté des berlinois de regarder vers le futur, de sortir de l’obscurantisme de la Guerre Froide. Ce qui est frappant, c’est qu’au départ, le musée n’en est pas un, ou plutôt, il s’expose lui-même, car comme nous l’avons vu, le bâtiment est resté vide d’exposition durant deux années mais est tout de même apparut aux visiteurs comme une expérience artistique. Aujourd’hui, certaines personnes regrettent même que le musée se soit « encombré » d’objets relatant l’histoire juive berlinoise. La réaction du public est en totale adéquation avec le projet de Libeskind, ce musée est une réussite car quiconque pénètre dans la tour de l’Holocauste par exemple, ressent le malaise, une sorte de honte culpabilisatrice qui amène inévitablement à la réflexion.

« Pouvais-je intégrer à la structure de ce musée, qui retrace 2000 ans d’histoire du Judaïsme en Allemagne, un espace ténébreux, implacable et désolé, à même de représenter tout ce que l’Holocauste a anéanti ? »(p73)

Le vertige, la peur de l’inconnu sont aussi des sensations que l’on perçoit en parcourant les Jardins de l’Exil. Ce sont des sensations proprement humaines, qui physiquement s’appliquent à tous, et à ce niveau là nous pouvons déjà féliciter Libeskind d’avoir su rassembler l’humanité sous ces failles physiques. Mais le visiteur sait ou il se trouve, et qui de nos jours ignore le génocide juif ? Alors, inévitablement, ces faiblesses physiques s’accompagnent de réflexions, de méditations, ou plus simplement de souvenirs, de recueillement. Avant d’arriver aux salles d’expositions, Libeskind nous invite à faire ce cheminement, il ne dicte rien mais suggère, la symbolique est partout, des fondations à l’apparence, il ne veut pas créer quelque chose de trop pesant dont on ne sort pas puisqu’il y a une issue… Cette suggestion est visible, Libeskind ne nous oblige à rien, et comme il le dit lui-même, son musée n’est pas juste un hommage aux juifs disparus durant le guerre, et c’est pour cela qu’il nous laisse le choix et place ces monuments très lourds en émotions dans des espaces peu visibles :

« En dernier ressort, l’enjeu de l’architecture est ce que l’on souhaite faire d’un lieu. Je serais très surpris que les gens aient envie d’évoluer dans un aquarium, si harmonieuse que soit sa conception (allusion aux tours résidentielles de Perry Street de Richard Meier). Il n’est pas bon que tout soit visible frontalement, certaines choses devraient peut être rester à l’abris de la lumière. Dans des recoins obscurs. » (p91)

Nous sommes loin, très loin d’un des principes fondateurs de la modernité formulés par Louis Sullivan* « Forms follows fonctions », la forme doit suivre la fonction. Le musée juif n’a pas de fonction propre, il veut simplement être. Et la forme ne suit rien du tout si ce n’est un miroir de l’histoire conjugué au futur.

c) Conclusion sur le musée Juif, quels seront les impacts dans la carrière de Libeskind ?

Le musée Juif de Berlin, première réalisation de notre architecte connaîtra un succès considérable, les visites ne baissent pas et le bâtiment a été totalement accepté par les berlinois. Libeskind est à présent considéré non plus comme un théoricien de l’architecture (même s’il était déjà connu et apprécié par le milieu), mais comme un architecte à part entière, un architecte novateur, soucieux de son impact et rigoureux dans ces travaux. Nous constatons que ce musée juif a été une réelle opportunité pour lui, non seulement pour se faire reconnaître, mais aussi pour affirmer en lui ce profond intérêt d’associer l’histoire, le futur et l’architecture. Gardons à l’esprit qu’il a entrepris deux années d’études d’histoire pour dit-il, se perfectionner dans son apprentissage de l’architecture, l’histoire lui parait donc d’emblée indissociable de son domaine d’exercice.

Cette idée va se renforcer dans les constructions qu’il a entreprises par la suite, la majorité étant dédiées à la mémoire. En effet, Libeskind construit beaucoup de musées qui abritent et symbolisent quelque chose d’historique. L’architecture aurait alors une fonction, mais totalement différente de celle entendue par les modernistes, qui souhaitaient une architecture fonctionnelle, pratique. Ici, Libeskind offre à l’architecture une dimension nouvelle, il lui offre la possibilité d’exprimer ce qu’elle abrite, mais pas seulement de manière à ce qu’on reconnaisse tel ou tel type de bâtiment (ce qui est un grand principe renaissant classique qui a longtemps perduré, un bâtiment doit tout de suite être identifiable), mais de manière à ce que le bâtiment fasse également partie de l’exposition. Après tout, pourquoi l’architecture se contenterait d’être un bien fonctionnel que l’on jugerait selon son degré d’harmonie des proportions, ou sa fonctionnalité ? Pourquoi se contenterait-elle d’abriter ? Et pourquoi ne deviendrait-elle pas une participante, une composante de tel ou tel musée ? Elle se doit de ne pas être impersonnelle et d’être imprégnée de son environnement et de ce qu’elle abrite, elle doit participer activement aux expositions et ne doit pas se cacher derrière un critère artistique en vogue. L’architecture doit assumer sa place, c’est elle que nous voyons en premier, elle et son caractère immuable, avec Libeskind, elle ne peut plus se défiler et doit refléter aux âmes qui la regardent leur histoire, leur futur, leurs vies d’hommes. On a souvent reproché à Libeskind de faire une architecture anti-sociale, clamant que ces constructions ne conviendraient jamais à des hommes. Peut être Libeskind n’est pas un architecte d’habitat, mais ce qui est certain, c’est que son art révèle d’une grande humanité, et même d’un profond humanisme.

Ma conclusion :

Je choisis de clore ce dossier en exprimant mes impressions personnelles, car il est vrai que cette étude m’a passionné de bout en bout et que je tenais à signaler que le manque de temps (notamment pour déchiffrer des documents en anglais ou en allemands) m’a un peu pressé et que j’aurai aimé pousser l’analyse un peu plus loin.

Je connaissais déjà un peu les travaux de Daniel Libeskind, puisque je m’intéressais déjà auparavant à des architectes comme Jean Nouvel ou Zaha Hadid, cependant, en approfondissant mes connaissances et surtout en lisant l’autobiographie de Libeskind, j’ai découvert une vision de l’architecture très émouvante. L’aspect un peu froid et technique que peut donner a priori le domaine architectural est avec Libeskind totalement effacé, les démarches, les réflexions et théories, le cœur que met cet architecte dans son art est remarquable. Il refuse que l’architecture soit élitiste et l’offre dans toute sa splendeur (autant esthétique que technique) aux hommes, sans la farder d’inutilités, mais en la chargeant de symboles et d’humanisme. Et c’est cet humanisme sincère qui m’a touché, je me rendais compte au fur et à mesure à quel point c’est cela qui guide Libeskind ; c’est toujours émouvant de regarder une de ces constructions – le musée Félix Nussbaum par exemple- et de savoir que cet homme a pensé à ce qu’il faisait, a pensé aux cœurs des personnes qui le visiteraient, et l’a élevé dans une forme magnifique dans cet optique. Daniel Libeskind n’est pas un architecte de la séduction, il ne cherche ni à plaire, ni à impressionner, mais seulement à être vrai, à exploiter ses sensations si humaines pour qu’elles parviennent à parler à l’humanité. Et c’est en cela qu’il me parait être un grand virtuose.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F4%2F7%2F478122.jpg)